聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

4 一人の人として他者とかかわるとは

では、一人の人として本気で他者とかかわるとはどういうことでしょうか。……今の日本社会の仕組み、リズム、そして人間関係はこの大切な「その人らしさ」を実現させたり、そのためのゆとりを取ることをしばしば困難にしています。二十四時間体制の職場や共働きの家庭では、ともに時間を取ることが難しく、家族や友人たちとともに、おしゃべりをしたり、休暇を取ることもできにくい環境が多いのでしょう。そのような生活の流れの中で、自分に課せられた役割にほとんどの時間を取り、日常の生活は否応なしに仕事優先、効率優先に陥ってしまいがちです。

英 隆一朗・井貫正彦 編『こころを病む人と生きる教会』「6 いのちの電話の現場から」本文より

| 2019年7月7日 年間第14主日 C年 (緑) |

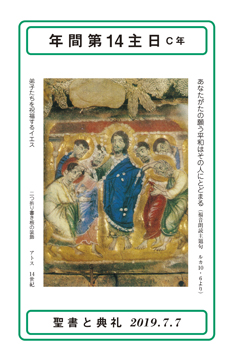

あなたがたの願う平和はその人にとどまる(福音朗読主題句 ルカ10・6より) あなたがたの願う平和はその人にとどまる(福音朗読主題句 ルカ10・6より)弟子たちを祝福するイエス 二つ折り書き板の装飾 アトス 14世紀 アトス山のヒランダリ修道院で作られた「二つ折り書き板」の装飾のひとコマ。福音書に基づきキリストの生涯を描く全24図は、福音書の朗読が細やかな配分となった現代の典礼にとってますます貴重な図像作品となっている。アトス山とは、ギリシア中央部、エーゲ海に突き出た3並びの半島の最も東側にある岩山からなる半島で、20の修道院やその他の小施設を含む一大修道院共同体となっている。自治権をもっているため、アトスの修道院共和国とも呼ばれる。これは14世紀に作られた後期ビザンティン工芸芸術の代表作といわれる「二つ折り書き板」装飾である。 「二つ折り書き板」とはギリシア語で「ディプティコン」。東方正教会の聖体礼儀(ミサにあたる)で奉献文(アナフォラ)の中の取り次ぎの祈りで記念される、生者・死者を含む共同体のメンバーの名を書き記した板のことである。その表紙がキリスト生涯図の工芸的装飾の場となっている。片面は、マリアへのお告げから始まり、イエスの誕生、洗礼、変容、ラザロの復活、エルサレム入城、最後の晩餐、逮捕、裁判まで描く12図、もう片面は、受難、十字架磔刑、埋葬、復活しての現れ、聖霊降臨までを描く12図。表紙に掲げた、キリストが弟子たちを祝福する図は、復活した主の現れの場面 (ヨハネ20・19以下)にあたる。直接の場面としては異なるが、その意味するところは、きょうの福音朗読箇所ルカ10章1-12節、17-20節(あるいは短い朗読の場合10章1-9節)が示す、イエスによる弟子たちの派遣にも通じる。 この弟子たちの派遣に際してのイエスのことばは難解である。「財布も袋も履物も持って行くな。途中でだれにも挨拶をするな」(4節)、「その家に泊まって、そこで出される物を食べ、また飲みなさい。……家から家へと渡り歩くな」(7節)。巡回的宣教のイメージとはずいぶんと違っている。そこに含まれるメッセージを知るためには積極的な文言を見ることがヒントになる。「どこかの家に入ったら、まず、『この家に平和があるように』と言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなたがたの願う平和はその人にとどまる」(5-6節)。また、「どこかの町に入り、迎え入れられたら、……『神の国はあなたがたに近づいた』と言いなさい」(8-9節)。 ここから見ると、イエスの宣教への派遣は、人間と人間の水平的関係を前提としているような布教ではなさそうである。はっきりと浮かんでくるのは、宣教は神自身がすることだというメッセージである。弟子たちは、その神自身の働きが今、行く先々の人のところに迫っていること、神の平和、神の国が今近づいていることを告げるだけで、そのことを心から受け入れるか受け入れないかはその人たちの決断次第なのである。 宣教は神自身がするということがきょうのテーマであることは、第1朗読(イザヤ66・10-14c)が示す。バビロン捕囚から解放されたイスラエル民族、「エルサレム」(=「彼女」)という語で象徴される、神の民に対して約束される神の「平和」が主題となっているところである。ここで印象づけられるのは、神自身の意志、能動性、「母」が「子」にもたらす「慰め」として表現されている神のいつくしみそのものである。これは、イエスのいう「平和」「神の国」そのものであろう。「主の御手は僕たちと共にあ〔る〕こと」(イザヤ66・14c)が、まさしく神の「平和」、「神の国」を意味するのである。 第2朗読箇所のガラテヤ書6・14-18節では、この同じことを「わたしたちの主イエス・キリストの十字架」(14節)に集中させつつ、神の平和、神の国に相当することを「キリストの恵み」と呼ぶ(18節)。この18節のことば「兄弟たち、わたしたちの主イエス・キリストの恵みが、あなたがたの霊と共にあるように、アーメン」は、ミサでたびたび告げられるあいさつのことば「主は皆さんとともに」と等しい。それは、祝福であり、派遣の原動力にほかならない。ミサは、まさしく、我々がキリストのいのちと平和に満たされて、神自身がなさっている神の国のあかしに仕えるための派遣の営みである。復活したイエスの招きと我々への派遣は、ミサを通して続けられている。 |

4 一人の人として他者とかかわるとは

では、一人の人として本気で他者とかかわるとはどういうことでしょうか。……今の日本社会の仕組み、リズム、そして人間関係はこの大切な「その人らしさ」を実現させたり、そのためのゆとりを取ることをしばしば困難にしています。二十四時間体制の職場や共働きの家庭では、ともに時間を取ることが難しく、家族や友人たちとともに、おしゃべりをしたり、休暇を取ることもできにくい環境が多いのでしょう。そのような生活の流れの中で、自分に課せられた役割にほとんどの時間を取り、日常の生活は否応なしに仕事優先、効率優先に陥ってしまいがちです。

英 隆一朗・井貫正彦 編『こころを病む人と生きる教会』「6 いのちの電話の現場から」本文より