聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

十字架のもとに立つ聖母マリア

…ヨハネ福音書は、聖母マリアが十字架のもとに立っていたと語る(19・25-27参照)。深い悲しみにあって、その悲しみを神への信頼の内に生きる聖母の姿は、古くから人々に慰めと励ましを与えてきたに違いない。その人々の祈りと聖母に対する敬慕は、悲しみの聖母という主題をもつ多くの歌や絵画、彫刻を生んできた。この聖母マリアの姿が示してくれることは何だろうか。

十字架のもとに立つということ。それは、第一には十字架の現実に向き合うことだろう。御子イエスが、人からも神からも見捨てられたような死を遂げたという現実。その現実を、マリアは御子イエスとともに引き受け、立っている。

武田なほみ 著『人を生かす神の知恵―祈りとともに歩む人生の四季』「悲しみと神秘」本文より

| 2019年8月15日 聖母被昇天 (白) |

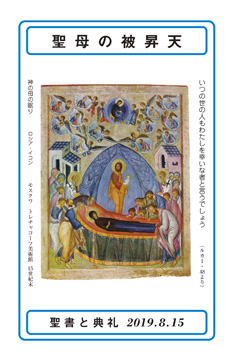

いつの世の人もわたしを幸いな者と言うでしょう(ルカ1・48より) いつの世の人もわたしを幸いな者と言うでしょう(ルカ1・48より)神の母の眠り ロシア・イコン モスクワ トレチャコーフ美術館 15世紀末 被昇天と訳されるラテン語は、アスンプシオで、文字どおりには取り上げられること、ここから、生涯を終えたマリアが神によって受け入れられ、神のもとに上げられたことをいうことになり、この意味で、天に上げられたこと、つまり被昇天と訳される。 祭日としての聖母の被昇天の起源は、東方教会で8月15日に、マリアが死の眠りについたことを記念する祝日があったことにある。ギリシア語でコイメーシスという。しかし、マリアが死の眠りに就くことは、すなわち、神に全面的に受け入れられ、神のもとに上げられたことという意味で、取り上げられることを意味するアナレープシスというギリシア語で表されるようになった。この祝日が西方に入ってきたときには、当初は、死の眠りを指すラテン語のドルミティオという名で呼ばれていた。やがて、天に上げられたことを指すアナレープシスが名称として伝わってくると、そのラテン語としてアスンプシオと呼ばれるようになり、現代に至る。1950年にマリアの被昇天が信ずべき事柄つまり教理として宣言されたときに明確化されたのは、マリアがからだも魂も、ともに天の栄光に上げられたという点にあった。集会祈願が語る通りである。「全能永遠の神よ、あなたは、御ひとり子の母、汚れのないおとめマリアを、からだも魂も、ともに天の栄光に上げられました」。 東方教会で「マリアの眠り」のイコンが登場するのは11世紀頃である。その中で臨終の床に横たわるマリア、マリアの魂を取り上げるキリスト、周りの使徒たち、天使たちという基本型が定着する。その上で、15世紀末のこのイコンは、地上の人々の中で眠りについたマリアの姿、イエスの腕に抱かれたマリアの魂、そして、一人の人として完全な姿で天に上げられたマリアの姿の3段階によって、マリアがその死の後に神のもとに上げられ、完全に神に受け入れられていく様子を描き出している。 青紫が画面全体の色彩の基調となっているところに、全景に聖霊の息吹が満ちた軽やかな統一感が生まれている(そのため、「青い御眠り」のイコンとも呼ばれる)。天を埋めつくす御使いと使徒たちの様子も重々しくはなく、地上の人々の描写も自然な感情の波を作っている。しかし、これらはあくまで脇役であり、マリアとキリストによって築かれる画面の中心軸を浮かび上がらせる機能を果たしている。 床にいてすでに死んでいるマリア、その頭のほうにいる使徒たちの一番先頭にいるのがペトロ、足元で身をかがめているのがパウロであろう。他の使徒たちも集う一群の背後には、十字架の模様が入ったオモフォリオン(肩衣)をまとった主教姿の人物がいる。このように表現されるのは、マリアの眠りの神秘を教えた教父の代表格ディオニュシオス・アレオパギテース(500 年頃)やダマスコのヨアンネス(675 頃-749頃) であったといわれる。 キリストが抱く白い小さなマリアは死後に、その魂も身体も一つになって天に上げられていくマリアを表す。魂と言ってもよいのだが、それを人の姿で描くことのうちに、魂と身体が一体となった、全人間的存在そのものが、天に上げられていくことが示されている。この小さなイエスと小さなマリアは、青紫色の光背に包まれているが、その両縁にも天使やセラフィムらが描かれており、このキリストとマリアがすでに聖なる神の次元にいることが暗示される。真上のマリアは、完全な姿で、完全性を意味する円形の光背の中に描かれている。マリアの存在、いのち、全生涯が完全に神に受け入れられたことのしるしである。このマリアを囲む天使たち、そして十二使徒もいる。それは、すでにここに天上の教会の姿があることを示している。 奉献文の取り次ぎの祈りのところでつねに語られるマリア、使徒たちが神の次元(このイコンでは中央から上部の青紫が基調の次元)にあることが示されるように、マリアの死、そして被昇天というプロセスは、天上の教会の成立を明確に告げる。被昇天の祭日はその意味でマリア崇敬のための一祭日にとどまらず、マリアを自らの典型・模範(『教会憲章』53参照)として仰ぐ教会にとって自らの将来像が明確に示される日である。その意味合いを、きょうの聖書朗読箇所は、黙示録、ローマ書、ルカ福音書をとおして深く黙想させてくれる。『教会憲章』8章がその最良の解説書となるだろう。 |

十字架のもとに立つ聖母マリア

…ヨハネ福音書は、聖母マリアが十字架のもとに立っていたと語る(19・25-27参照)。深い悲しみにあって、その悲しみを神への信頼の内に生きる聖母の姿は、古くから人々に慰めと励ましを与えてきたに違いない。その人々の祈りと聖母に対する敬慕は、悲しみの聖母という主題をもつ多くの歌や絵画、彫刻を生んできた。この聖母マリアの姿が示してくれることは何だろうか。

十字架のもとに立つということ。それは、第一には十字架の現実に向き合うことだろう。御子イエスが、人からも神からも見捨てられたような死を遂げたという現実。その現実を、マリアは御子イエスとともに引き受け、立っている。

武田なほみ 著『人を生かす神の知恵―祈りとともに歩む人生の四季』「悲しみと神秘」本文より