聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

「基軸とすべきは独り皇室あるのみ」

こうして「宗教」は、支配層にとって民を統治する上で国家あるいは社会機能を果たすもの、と把握されました。伊藤博文はそれを、「ヨーロッパには宗教なる者ありてこれが基軸を為し、深く人心に浸潤して人心此に帰一」していると表現しています。

そして浮上したのが、ヨーロッパではキリスト教が「国家の基軸」としての役割を果たしているが、日本で同様の「基軸」となれるものは何か、という問題でした。これは帝国憲法制定の過程で大きな問題となりました。

三好千春 著『時の階段を下りながら――近現代日本カトリック教会史序説』「8 分水嶺としての一八九〇年(二)」本文より

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2021年04月18日 復活節第3主日 B年(白) |

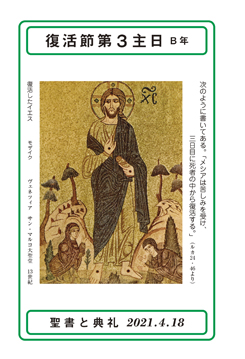

次のように書いてある。「メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。」(ルカ24・46より) 次のように書いてある。「メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。」(ルカ24・46より)復活したイエス モザイク ヴェネツィア サン・マルコ大聖堂 13世紀 復活したイエスの姿と手や足の傷痕も大きく見せながら描いたモザイクである。足もとには二人の女性が描かれている。向かって左側がマグダラのマリアだろう。 きょうは復活節第3主日。復活節主日の聖書朗読配分は、この第3主日までが復活したイエスの現れのエピソードで編成されており、ヨハネ福音書とルカ福音書が前面に出てくる。ヨハネ福音書からは、復活の主日[日中]に20・1-9、復活節第2主日に20・19-31、復活節第3主日C年に21・1-19が配分され、ルカ福音書からは復活節第3主日A年に24・13-35、同B年(きょう)にルカ24・35-48が配分されている。ヨハネではマグダラのマリアやトマス、ルカではエマオに向かう二人の弟子たちの姿が印象深く、彼らとのやり取りの中で示される復活したイエスの姿とそのことばが我々の心にも染み渡る。しかし、目立たないが、そこには、いつも、ペトロをはじめとする弟子たちの共同体がいる。マグダラのマリアもトマスもエマオの弟子たちも、より広い弟子たちとのつながりの中にある。このことが重要なのではないだろうか。 きょうの福音朗読箇所(ルカ24・35-48)は、直前の24章13-35節で述べられたエマオの弟子たちのエピソードに続く話で、二人が他の弟子たちに自分たちの経験を話すというくだりである。そして、弟子たちが話をしているときに、「イエス御自身が彼らの真ん中に立ち、『あなたがたに平和があるように』と言われた」(ルカ24・36)のである。このようなイエスの現れと、平和を告げるくだりは、ヨハネ福音書でも記されている(ヨハネ20・19、26)。二つの福音書が共通に記すこのことは、主の復活の出来事の核心を照らしているように思われる。もう一つ、二つの福音書で共通に記されているのは、復活したイエスが自分の傷を示しているということである。ヨハネでも手とわき腹を示し(20・20、27)、ルカでは(きょうの朗読箇所)「なぜ、うろたえているのか。どうして心に疑いを起こすのか。わたしの手や足を見なさい」と言う(24・38-39)。復活した方は確かに十字架に付けられた方であること、十字架に付けられた方が確かに復活したのだということ、このことが復活の出来事を語る叙述の中で核心的なことであることは言うまでもない。 さて、このモザイクは、弟子たちの真ん中に現れた場面を描くものではないが、復活したイエスの手と足の傷がはっきりと描き出されているところに、きょうの箇所との関連を見ることができる。足元にいるのがマグダラのマリアと他の女性であるところでは、マタイ28章1節の「マグダラのマリアともう一人のマリアが、墓を見に行った」というエピソードが踏まえられているのかもしれない。結局、各福音書が記す復活したイエスの現れの出来事を、このモザイクなりに総合的に表現していると見てよいだろう。何よりも、二人の女性に比べて、イエスの姿が非常に大きく描かれているところに、復活の重要さの強調がある。威厳をもって立つイエスの姿は、弟子たちの真ん中に立って「あなたがたに平和があるように」と告げた方の姿そのものである。 このイエスが左手に巻物(神のことばの象徴)を抱えているところは、イコンなど全能のキリストを描く像と同様だが、右手が独特である。祝福をもたらすように人指し指と中指を伸ばして、手を相手に向けるというしぐさではない。自分自身を指すかたちになっている。まさしく、イエスは復活した自分自身を示しているのである。それは、きょうの朗読箇所の中で「わたしについてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は、必ずすべて実現する」(ルカ24・44)と告げていることとも響き合う。メシアの受難と復活の預言が自分において実現したことを、はっきりと示す、キリストの自己啓示の図ともいえるのである。 このようなキリストの姿は、まさしく、ミサに内包されている。ミサにおいて、主キリストは、共同体の中に現存し、平和をもたらされる。「ことばの典礼」では、神の計画がイエスによって実現したことを想起し、確認し、みことばの糧を得、「感謝の典礼」(主の食卓)では、キリストの体(存在・いのち)と結ばれる。感謝の祭儀の核心をなすキリストとの出会いと交わりが、これら復活したイエスの顕現のエピソードには満ちあふれている。足元にひざまずく、マグダラのマリアともう一人の女性は、礼拝者としての我々の先駆けにほかならない。 |

「基軸とすべきは独り皇室あるのみ」

こうして「宗教」は、支配層にとって民を統治する上で国家あるいは社会機能を果たすもの、と把握されました。伊藤博文はそれを、「ヨーロッパには宗教なる者ありてこれが基軸を為し、深く人心に浸潤して人心此に帰一」していると表現しています。

そして浮上したのが、ヨーロッパではキリスト教が「国家の基軸」としての役割を果たしているが、日本で同様の「基軸」となれるものは何か、という問題でした。これは帝国憲法制定の過程で大きな問題となりました。

三好千春 著『時の階段を下りながら――近現代日本カトリック教会史序説』「8 分水嶺としての一八九〇年(二)」本文より