聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第18主日

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2025年8月3日 年間第18主日 C年 (緑) |

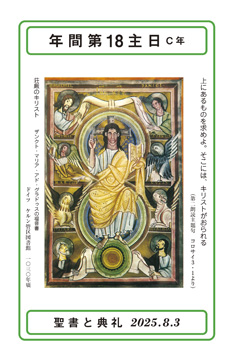

上にあるものを求めよ。そこには、キリストがおられる(第二朗読主題句 コロサイ3・1より) 上にあるものを求めよ。そこには、キリストがおられる(第二朗読主題句 コロサイ3・1より) 荘厳のキリスト ザンクト・マリア・アド・グラドゥスの福音書 ドイツ ケルン管区図書館 一〇三〇年頃 表紙絵は、中世のキリスト教美術のキリスト像の代表的なもので「荘厳のキリスト(マイェスタス・ドミニ)」と題される図である。終末において栄光のうちに来臨する主を描くものである。ルカ福音書では、「そのとき、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗って来るのを、人々は見る」(ルカ21・27)と予告される主の来臨である。直接には、きょうの第二朗読箇所(コロサイ3・1-5、9-11)の主題句「上にあるものを求めよ。そこには、キリストがおられる」(コロサイ3・1より)にちなむ。 表紙絵のキリストは、足もとに地球世界を表す球体が描かれる。これは、天地万物の主ということの表現である。イエスの姿は、イコンにも共通する左手に本(神のみことばであることの表徴)、そして右手は、全能の力を示しつつ、祝福をもたらすことを表しており、これも主の姿の特徴をなしている。頭の後ろの光輪は十字架があしらわれており、イエスの姿を包む光背が、これを二段重ねの円で描かれているのはユニークである。多くは全体がアーモンド型をした大きな光背で描くからである。現代の我々にとっては、この二段重ねの円は無限大の象徴のようにも思える。 「荘厳のキリスト」図はその多くが四福音書の象徴を伴う。四福音書によって主があかしされていることを重んじる中世の伝統である。ここでも、それが基本要素となっており、主キリストの両側に描かれる全四段の表象のうち二段目と三段目が四福音書に当てられている。丁寧なことに福音記者の名前が記されている。二段目の(向かって)左がマタイ。これは人間の姿である(有翼のため天使と言われることもあるが、有翼はすべての象徴に共通なので、人の姿というところが特徴である)。二段目の(向かって)右は、ヨハネ。これは鷲の姿。三段目の(向かって)左はマルコ、これは有翼のライオン、右はルカ、有翼の雄牛である。 この図ではさらに旧約の四大預言者が描かれている。イエス・キリストの救い主としての到来を予告した大預言者への尊敬に満ちている。各預言者の名前も記されている。下段(第四段)の(向かって)左はイザヤ、右は、エレミヤ、上段(第一段)の(向かって)左がエゼキエル、右がダニエルである(ダニエルが髭のない青年のように描かれる)。四人とも巻物を手で広げているのが預言者らしい。このようにその来臨が描かれるキリストの姿は、真正面を真っ直ぐに見つめている。それは、我々に対する眼差しとして受けとめつつ、きょうの聖書朗読全体に目を向けてみたい。 きょうの福音朗読箇所(ルカ12・13-21)は「お前が用意したものは、いったいだれのものになるのか」(ルカ12・20)が(朗読配分上の)主題句とされている。「どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい」(ルカ12・15)という直言メッセージもあり、富への囚われ、貪欲が戒められるところである。この福音を照らし出す第1朗読の旧約聖書箇所はコヘレト1章2節、2章21-23節。「なんという空しさ、なんという空しさ、すべては空しい」(コヘレト1・2)という印象深い箇所で、人間の労苦の空しさを悟り、そのことを訴える文言であるが、根本には神のみが真実であり、その神を畏れることを教える内容である。 福音朗読箇所の教えで富への執着や貪欲への戒めが表で語られているにしても、その根底にあるメッセージは、人が用意するもの、作り出すもの、ひいては生きていること自体は「いったいだれのものになるのか」(ルカ12・20)という問いかけにある。そして、「自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならない者はこのとおりだ」(21節)、すなわち「お前の命は取り上げられる」(20節)という命運が予告される。こうして、富に執着せずに、ひたすら神の前に生きること、そして、神の前で豊かになる生き方を選ぶようにというメッセージが前面に出てくる。イエスの弟子となることへの召命、招きの教えである。 このように福音朗読と第一朗読を通して浮かび上がる主題を念頭において、第二朗読箇所を見ると、その教えはより教会的な信仰の言葉で語られている。「あなたがたは、キリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこでは、キリストが神の右の座についておられます」(コロサイ3・1)。「上にあるものを求める」という生き方への招きである。それは「上にあるものに心を留め、地上のものに心を引かれないようにしなさい」(2節)。そして、5節では、その地上的なもの、「みだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、および貪欲を捨て去りなさい」という具体的に教えになっていく。このような言葉は、否定的な、禁止的な教えに響くが、その根底に真実の生き方についてしっかりと教えられる。「造り主の姿に倣う新しい人を身に着け、日々新たにされて、真の知識に達するのです」(10節)――このメッセージは、さらに、民族、宗教、社会的身分など、人を隔てる区別を一切超越するという広大な教えに展開している(11節)。「上にあるものに心を留め、地上のものに心を引かれないようにしなさい」(2節)という呼びかけの狙いはこれほどに広汎である。 実は我々のささげる感謝の祭儀(ミサ)は、すべての祈り、とりわけ奉献文において、心を上に向けることの実践である。「ことばの典礼」を通じて、旧約聖書、新約聖書全体をもってあかしされているキリストに結ばれるため、そして、終わりの時にキリストを迎えるため、神のみ前で豊かな者となるよう、我々のミサの祈り、賛美と感謝、奉献の祈りはささげ続けられている。 |

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第18主日