聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第20主日

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2025年8月17日 年間第20主日 C年 (緑) |

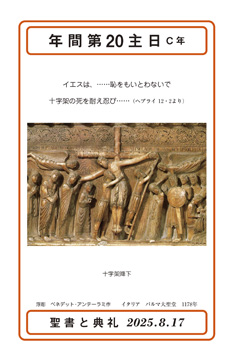

イエスは、……恥をもいとわないで十字架の死を耐え忍び……(ヘブライ 12・2より) イエスは、……恥をもいとわないで十字架の死を耐え忍び……(ヘブライ 12・2より)十字架降下 浮彫 ベネデット・アンテーラミ作 イタリア パルマ大聖堂 1178年 きょうの第二朗読箇所であるヘブライ書12章1-4節の中の「このイエスは、御自身の前にある喜びを捨て、恥をもいとわないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです」(2節)を踏まえ、十字架の死を耐え忍んだ主の姿を思うために、表紙絵は「十字架降下」と呼ばれる画題の作品である。 十字架から遺体が引き下ろされ、それをアリマタヤのヨセフが受け取る(ルカ23・52-53で簡単に言及)姿や、マリアや他の女性、使徒たち、また兵士たちの様子が丁寧に浮き彫りにされている。イエスの広がる両手の脇に天使が飛来している。マリアや使徒たちの悲しみにくれる様子に比して、軽やかな二位の天使の姿は救いを感じさせる。十字架での苦しみの終わり(死)が復活の始まりであることを感じ取ることができる。上述のヘブライ書の引用で「十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになった」(2節)と一挙に述べられていることのうちに、イエスの死と復活、すなわち過越が告白されている。この図も、そのような教会の信仰に根ざしている。 では、この場面、この出来事への注目から,きょうの福音朗読と第一朗読が示す、この日のテーマに向かってみたい。福音朗読箇所はルカ12章49-53節。先週の福音朗読箇所(ルカ12・32-48、または12・35-40)におけるイエスの教えにすぐ続く箇所である。きょうの箇所で、イエスは自らに与えられている使命について表明する。それは、極めてショッキングなことばである。「わたしが来たのは、地上に火を投じるためである」(49節)、「わたしが地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ」(51節)――イエスに従うこと、神の国の到来を受け入れ、そのために生きるべく決断することが一筋縄でいかないもの、自分自身の生き方や家族との関係やあらゆる社会的な関係さえをも変更させるほどのものであることを暗示する。 そして、それは、イエス自身の歩みそのもののもつ決定的な意味に基づく。そのことを暗示するのが「わたしには受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで、わたしはどんなに苦しむことだろう」(50節)という告白である。「洗礼」という言い方は謎めいている。洗礼という儀式は、本人の決断が前提とされつつも、自ら行うものではなく、洗礼行為は誰かの媒介によって、しかし究極的には神から授けられるものである。その特徴が踏まえられつつ、ここでの「洗礼」はもっと大きな出来事の一種の譬え、イメージとして使われている。すなわち、イエスがこれから受けることになる苦難、その極みである十字架上の死、そして復活という歩み全体が先取りして表現されているのである。いわば、「過越」をたとえて言う表現がここでの「洗礼」であろう。 確かに、イエスの神の国の福音は、それまでの信仰の歴史、ユダヤ教や異邦人(古代の諸宗教に生きているすべての人)の世界の中に、大きな亀裂を生じさせた。それは、真実の神に向かうためのすべての人々への回心の招きとして徹底していたからである。イエスに関しては、そこで生まれた亀裂や軋轢(あつれき)や敵意は、イエス自身の受難へと導くものとなる。しかし、それらすべては神の計画であり、神の御子が地上に来て人となられたことの必然的な帰結であったと言えるだろう。そのようなニュアンスが「受けねばならない洗礼」(50節)という語にこめられているのだろう。神の意志への畏敬がこもっている。 こうした福音朗読箇所を踏まえているのが第一朗読箇所のエレミヤ38章4-6、8-10節である。ここでは、エレミヤが役人たちから死刑を望まれ、捕らえられて水溜めへ綱でつり降ろされる。そこは水ではなく泥がたまっていたので、泥の中に沈められた(6-7節)のに対して、告発を受けた王の手配により助かりそうになるという顛末(てんまつ)(8-10節)がイエスの受難の予示、予型として想起される。この第一朗読の主題句は、珍しく朗読箇所の中の文言ではない。エレミヤ書15章10節が参照されて「あなたは国中の争いの絶えない男であるわたしを産んだ」となっている。聖書本文を見てみると、エレミヤ書15章10-21節は、苦難の中からの神への告白、そしてそれに対する主のことばが記されている。その10節は「ああ、わたしは災いだ。わが母よ、どうしてわたしを産んだのか。国中でわたしは争いの絶えぬ男、いさかいの絶えぬ男とされている」(新共同訳)。自分が生れたこと、その召命に対する自覚が直接には「わが母」に対して反語的に問われている。 このようなエレミヤの叫び(主題句)、そして受難と救出の顛末(朗読箇所)は、イエスの受難の叙述においてたびたび出てくるイエス自身の神への祈りや叫びを想起させる。ルカ福音書で見るなら、22章39-46節のオリーブ山で祈る場面(マタイ26・36-46、マルコ14・32-42ではゲツセマネの祈り)、そして十字架でのことば――「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」(マタイ27・46、マルコ15・34。詩編22・2参照)と「父よ、わたしの霊をあなたにゆだねます」(ルカ23・46)の両面をも、関連するものとしてとらえることができる。このような救いの歴史、神による預言者の派遣の歴史の頂点にイエスの十字架がある。第二朗読箇所で、このイエスが「信仰の創始者また完成者」(ヘブライ12・2)と呼ばれている。我々の永遠の導き手の姿がここにある。 |

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第20主日