聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第21主日

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2025年8月24日 年間第21主日 C年 (緑) |

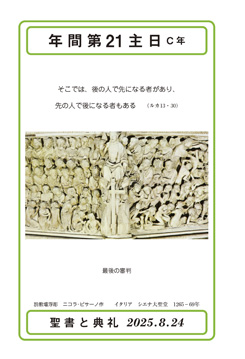

そこでは、後の人で先になる者があり、先の人で後になる者もある(ルカ13・30) そこでは、後の人で先になる者があり、先の人で後になる者もある(ルカ13・30)最後の審判 説教壇浮彫 ニコラ・ピサーノ作 イタリア シエナ大聖堂 1265-69年 きょうの表紙絵には、最後の審判を表現する説教壇の浮彫が掲げられている。説教壇を飾る作品としてかなり珍しいものであるが、なによりも、中央の十字架の象徴の上に裁き主として来られているキリストがいる。その左右におびただしい人々の群像が描かれている。この造形と描写の細かさにまず驚かされる。そして、その左右にいる人々の描き方の違いにも目が行くことだろう。キリストの右手側(こちらから見て左側)の人々は、その多くがキリストを見上げている。畏敬をもって、信仰の従順をもって主を仰いでいる様子であろう。それに対してキリストの左手側(こちちから見て右側)の人々はどうであろう。とくに前の2列の人々は、顔は恐る恐るキリストのほう見つめ、身をよじらせて、キリストから離れようとしているのではないだろうか。そのような描かれ方が多いために、こちらの側には影の部分が多くなっている。 このような対比は、言うまでもなく、最後の審判のときに祝われ、救われる人々として神の国に迎えられる人と、 呪われ、裁かれる人、神の国に迎えられない人の対比である。このようなキリストの左右への配置のもとには、マタイ福音書25章31-46節があるだろう。そこでは、栄光のうちに到来する人の子が王に譬えられ、右側にいる人たち(羊に譬えられる)に対して「わたしの父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい」と呼びかける(34節)、それに対して、左側にいる人たちには、「呪われた者ども、わたしから離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ」(41節)と告げられる。 このマタイの箇所から、人々を二つに分ける基準となっているのが、「飢えていたとき」「のどが渇いていたとき」「旅をしていたとき」「裸のとき」(35-36節と42-43節参照)など、困難にあった隣人(実はキリスト)に対して愛のある実践を行ったかどうか、ということである。暗に隣人への愛はキリストへの愛であることも教えられている。そのような教えが具象化されているのが、表紙に見る作品のような最後の審判図である。中世には、しばしばこの図が大聖堂の扉の上に描かれており、人々への強烈なメーセージとなっていた。 さて、このような場面を、きょうの福音朗読箇所に関連させて味わう意味はどこにあるだろうか。聖書朗読の全体に目を向けてみよう。 きょうのミサの聖書朗読は、福音朗読箇所がルカ13章22-30節。主題句はその終わりのほうの29節からとられている。「人々は、東から西から来て、神の国で宴会の席に着く」である。神の国の完成が「宴会」のイメージで語られるところは、ルカでもほかに14章7-24節にある(来週の福音朗読箇所14章1、7-14))。主の晩餐、主の食卓と呼ばれて始まった教会の感謝の祭儀(ミサ)と直結する神の国のイメージである。そして、この宴会(神の国)に、神は、あらゆる人を招いているというメッセージがきょうの主題となっている。 第1朗読のイザヤ書66章18-21節でも、冒頭の18節で「わたしは……すべての国、すべての言葉の民を集めるために臨む」とあり、また20節からとられている主題句は異邦人の「彼らはあなたたちのすべての兄弟を、あらゆる国民の間から連れて来る」とされている。答唱詩編でも詩編117 の1節「すべての国よ、神をたたえ、すべての民よ、神をほめよ」(典礼訳)が歌われている。万人の救いを望まれる神の意志を悟り、それに応えて賛美する句である。 こうして、一見すると、きょうの主題は、神はすべての人を神の国に招いているという普遍的な召命の事実であるように思われるが、福音朗読箇所にはもう一つの主題が隠されている。朗読箇所の冒頭で、イエスがエルサレムへ向かって進んでおられたとき「『主よ、救われる者は少ないのでしょうか』と言う人」がおり、それをきっかけに、イエスが一同に「『狭い戸口から入るように努めなさい……』」(ルカ13・22-24参照)と教え、さらに「入ろうしても入れない人が多い」という厳しい宣告をしている点である。 結局、ここでは、神の国に入るにふさわしい生き方、あり方、姿勢、心が問われていることになる。本当にイエスの弟子となることは、どういうことか、その招きは、もちろん、すべての人に及んでいるが、その招きにふさわしい生き方をしているだろうか。第1朗読では、イスラエルの民の不従順の歴史が踏まえられており、そこから異邦人も含むあらゆる民への招きが実行されることが予告されている。そして、神の国の宴会の席に対しても、本来招いていた民の不義を前提として、むしろすべての人が招かれることになるという、戒めも含んだような意味合いでの神の国への招きである。 このように考えてみると、神の国への招きに積極的に応える行為として、我々はミサ参加を実践しているが、そこには、真にイエスに従っているかどうかの自己吟味、そして、これからも従う者となるかどうかの覚悟が求められていることでもある、ということを意識すべきであろう。回心の祈り、拝領前の信仰告白にも、そのような神からの問いかけに対して、我々の決意をもっての対話がいつも含まれている。 |

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第21主日