聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第22主日

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2025年8月31日 年間第22主日 C年 (緑) |

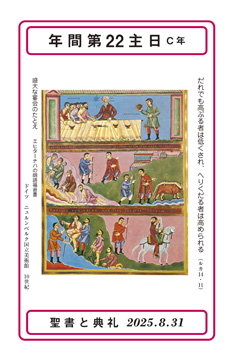

だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる (ルカ14・11) だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる (ルカ14・11)盛大な宴会のたとえ エヒターナハの朗読福音書 ドイツ ニュルンベルク国立美術館 10世紀 表紙絵は、きょうの福音朗読箇所であるルカ14章1、7-14節の内容と、このあとに続く箇所、すなわち14章15-24節の内容を全体として含む3段のコマ割り型の挿絵である。来週の年間第23主日(C年)の箇所は、さらにその後の14章25-33節になるので、結局は、ルカ14章1、7-14節と次の15-24節を合わせて読んでいく必要と意味がある。内容的に続いているからである。そのことを踏まえて考えていこう。 絵の一段目には、宴の食事の卓にいる主人と奉仕者と招かれている客が描かれている。二段目の右側3分の2ほどの空間にそれぞれ、主人の従者からの招きを断る二種類の人が描かれている。上の薄紅色の背景のほうの人は、町を指さしているが、これは「畑を買ったので、見に行かなければなりません」(18節)と言って断る人に相当しよう。下の緑色の背景のほうの人は、「牛を二頭ずつ五組買ったので、それを調べに行くところです」(19節)と断る人にあたる。三段目の右側の薄紅色の背景の人は、「妻を迎えたばかりなので、行くことができません」(20節)と言って断る人である。このような対応に対して、主人は「急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れて来なさい」(21節)と言う。この命令は、きょうの朗読箇所の後半に記されることば(13節)と同内容である。二段目の左側にそのような人たちが描かれており、彼らは、坂の途上で上を目指していく姿勢になっている。神の国への招きであるという意味が構図的にも示されていると言えよう。 こうして、この14章の7節から24節まで、宴会の食事を譬えの基調にしつつ、神の国への招きに対する謙遜な態度が求められている。招きに応えるかどうか、応えた場合の態度も含めて、神の国の教えがなされている。11節に格言的に告げられる「だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる」という文言が、この趣旨の一端を凝縮している。 同時に、貧しい人やさまざまに不自由を抱えている人への招きについては、14節で「そうすれば、その人たちはお返しができないから、あなたは幸いだ。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われる」という謎めいた教えがある。暗示されているのは、神の国を告げ知らせ、それに招くという活動には、人間的な意味での報酬(お返し)が伴われないこと、最後の審判があり、それによって正しい人(神に従う人)と認められた人々の復活のとき、それが究極の報いになる、という神の計画である。 きょうの第二朗読箇所であるヘブライ書12・18-19、22-24a節の後半では、「あなたがたが近づいたのは、シオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり、天に登録されている長子たちの集会、すべての人の審判者である神、完全なものとされた正しい人たちの霊、新しい契約の仲介者イエス〔なのです〕」(22-24a節)は、まさに、イエスのもたらした福音の道を歩む人々に約束されている最後の報いを告げている。 そのような目標に向けての呼びかけが神から、そしてイエスからなされているのに対して、それに対する人々の対応はさまざまである、という現実も、イエスの譬えのうちには直視されている。この絵が巧みに描くように、招きに背を向ける人もいれば、その招きのうちに救いの可能性を信じて従っていく人もいる。このような譬えから、単に「神に従うように」という戒めを聴く前に、実に、神の国への招きは、あらゆる人々に及んでいるという神の計画の事実を受け止めることが大切である。この事実への気づきと驚きが神のみ旨に触れ、神と対話する第一歩となる。そうすれば、人として取るべき態度はおのずと決まってくる。 第一朗読箇所であるシラ書3章17-18、20、28-29 節においても「子よ、何事をなすにも柔和であれ」(17節)、「偉くなればなるほど、自らへりくだれ」(18節)は、人間的な戒め、勧告、格言として明確だが、その根本にあるのは、「主の威光は壮大」(20節)という悟りである。神の存在、そのみ旨、そのみわざに対する認知と承服があってこそ、柔和にもなれ、へりくだることができる。 その意味で、きょうの福音も第一朗読のシラ書も、第二朗読のヘブライ書も、共通に呼びかけているのは、我々が神のみ前に立つこと、神を畏れ敬う態度をもって生きることである。その先に実現する聖徒の交わりが福音では婚宴、宴に譬えられている。このことは、もちろん、感謝の祭儀(ミサ)の意味にもつながっている。天の宴を目指して、地上で主の食卓に集う我々は、天使と聖人の交わりに支えられつつ、天上の宴に向けて日々、招かれ、それに応えようとしている。そして、この招きを我々自身も人々に伝えていくために派遣されていく。求められている神の前でのへりくだりの心は、開祭における回心の祈りをはじめ、「主よ、いつくしみを~~」という賛歌で繰り返される文言、主の祈りの「みこころが天に行われるとおり、地にも行われますように」などの祈りをはじめ、すべてに貫かれている。感謝の祭儀は、「へりくだる者は、高められる」(ルカ14・11)を信じ、希望する、地上におけるキリスト者たちの営みである。 |

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第22主日