聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第26主日

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2025年9月28日 年間第26主日 C年 (緑) |

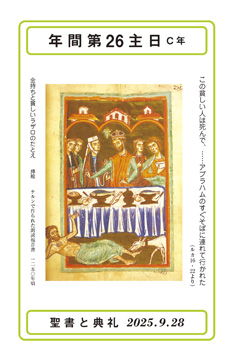

この貧しい人は死んで、……アブラハムのすぐそばに連れて行かれた (ルカ16・22より) この貧しい人は死んで、……アブラハムのすぐそばに連れて行かれた (ルカ16・22より)金持ちと貧しいラザロのたとえ 挿絵 ケルンで作られた朗読福音書 1250年頃 表紙絵は、ケルンのベネディクト会修道院の聖大マルティヌス聖堂で13世紀半ばに作られ、用いられてきた朗読福音書の挿絵である。この絵は、きょうの福音朗読箇所ルカ16章19-31節にちなんでいる。「金に執着するファリサイ派の人々」(ルカ16・14)に向けて語られた「金持ちとラザロ」の譬え話の箇所である。律法に忠実に生きると言いながら、金に執着して、貧しい人を顧みないファリサイ派の態度への批判が教えのきっかけとなっている。そのために「金持ち」(ルカ16・19)と「ラザロ」という「貧しい人」(同20節参照)の死後の命運が対比を通して語られる。 挿絵は、この話の発端の部分を具象化している。金持ちは身分の高い人でもある。「紫の衣や柔らかい麻布」(ルカ16・19)を着ていることがおそらく13世紀の王族や貴族のイメージも込めて描かれているようである。「毎日ぜいたくに遊び暮らしていた」(同)ことは、食卓の上の食べ物の豊かさによって示される。一方、ラザロはその門前に横たわる「できものだらけの貧しい人」(同20節)であり、金持ちの「食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた」(同21節)。絵でのラザロは、この絵の枠からもはみ出すほどに横たわっている姿が強調されている。そして「犬もやって来ては、そのできものをなめた」(同21)というとこもきっちり描写されている。ラザロは、病苦と空腹で苦しんでいるようであり、弱々しくも左手を高く上げているところに、少しでも落ちてくる食べ物にありつこうとする必死の思いが読み取られる。ちなみに、この譬えを題材とする絵が頻繁に描かれるようになるのは、ヨーロッパ中世、10-11世紀の福音書写本画からで、12-13世紀になると特に金持ちと貧しいラザロの対比が強調されるようになる。当時の社会での貧富の問題は深刻で、それが修道院改革や教皇主導の教会改革の大きな動機にもなっていたというのは教会史からも示される。 イエスの譬えは、次のように展開する。ラザロは死んで、「天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた」(同22節)。アブラハムのいる「宴席」とは神の民が招かれている神の国のことを表している。一方、「金持ちも死んで葬られた」(同)。彼は「陰府(よみ)でさいなまれ」(同23節)、もだえ苦しんでいる(同24節、25節参照)。それに対して、ラザロは神の国の宴席で「慰められ」(同25節)ている。宴席と陰府の間には「大きな淵」(同26節)がある、と言われる。金持ちは裁かれているのであり、「もだえ苦しみ」が罰として宣告されている。絵が描くところの地上の宴席と、門前に横たわるラザロの対比は、まったく逆転している。 貧しい人を神が顧み、救いをもたらす、という教えは、ルカ福音書の特徴の一つである。マリアがエリザベトを訪問しときの賛歌では、「主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き降ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い物で満たし、富める者を空腹のまま追い返されます」(ルカ1・51-53)と、神が賛美されている。またマタイの「山上の説教」に対応するルカ福音書伝承の「幸いと不幸」の教え(ルカ6・20-26)でも、「貧しい人々は、幸いである、神の国はあなたがたのものである。今飢えている人々は、幸いである、あなたがたは満たされる」(同20-21)……と告げられている通りである。 この主題とともに、最後には、貧しい人を顧みることは「モーセと預言者」(ルカ16・31)のときからの神の教えであり、それに聞き従うことが呼びかけられている。イエスが語る譬えの直接の相手は、ファリサイ派ではあっても、それは、もちろん自分の弟子たち、そしてすべての人に向けての教えとなっている。その意味で、第一朗読箇所のアモス書6章1a、4-7節も意味深い。「災いだ、シオンに安住し、サマリアの山で安逸をむさぼる者らは」(1a節)とあり、体制に安住している支配者への災いの予告になっている。富裕と貧困、支配と被支配の対比は、旧約聖書の時代も、中世も、そして現代も変わることのない。人の世の常の姿なのであろう。 そのような世のあり様の中で苦しんでいる人々に神のまなざしが注がれている。その神のみ心に気づけるかどうか、それに応えて信仰と信頼と希望をもって生きていくことができるか、愛を実践することができるかどうかを、きょうの聖書朗読全体が我々に訴えている。第二朗読箇所の一テモテ書6章11-16節は、端的にそのような信仰者の生き方を求めている。「神の人よ、あなたは、正義、信心、信仰、愛、忍耐、柔和を追い求めなさい」(11節)。ルカの譬えに登場する人物の「ラザロ」という名前は、ヘブライ語の名前「エレアザル」に由来し、エレアザルとは「神は助けたもう」を意味する。したがって、神の助け・救いを信じて神のみに寄り頼む人を象徴する。それが信仰者である。その生き方の極みに、再び来られるキリストとの再会がある(一テモテ6・14-15参照)。 |

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第26主日