聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』死者の日

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2025年11月2日 死者の日 (白紫黒) |

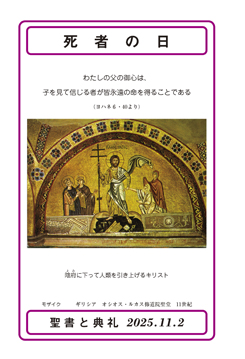

わたしの父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を得ることである(ヨハネ6・40より) わたしの父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を得ることである(ヨハネ6・40より)陰府(よみ)に下って人類を引き上げるキリスト モザイク ギリシア オシオス・ルカス修道院聖堂 11世紀 死者の日の聖書朗読は、実は、一つのパターンで決まっているわけではない。死者のためのミサ一般用に選択可能な多数の箇所が『朗読聖書の緒言』の付表資料にあり、カトリック中央協議会から毎年発行される『教会暦と聖書朗読配分』巻末付録にも掲載されている。その中から各共同体で任意に選ぶことができるという建前である。実際には便宜のために『教会暦と聖書朗読配分』の11月2日の欄には一つの選択例が提示されているのが慣例であり、それに従って『毎日のミサ』や『聖書と典礼』も編集されている。それにより福音朗読箇所は、ヨハネ6章37-40節、第一朗読箇所は、知恵の書3章1-6、9節、第二朗読箇所は、ローマ書8章31b-35、37-39節となっている。 その福音朗読箇所の主題句に「死者の日」のメッセージの核心が示されている(ヨハネ6・40の要約である)――「子を見て信じる者が永遠の命を得、わたしがその人を復活させる」というキリストのことばである。イエス・キリストを信じて生涯をまっとうした人に復活と永遠のいのちが約束されているという福音である。 この約束の根拠は、十字架上で死んだキリストの復活そのものである。すべて信じる者は、キリストの死と復活の恵みとしてそれぞれに復活と永遠のいのちが約束されており、全人類はそれに向けて招かれている――それが、キリスト教の死に対する考え方であり、同時に生に対する考え方である。 そのことをイコン画は、伝統的に「キリストの陰府降下(陰府降り)」という主題で表現してきている。「空の墓」を主題とする画像と並んで、その陰府降下の図もキリストの復活を主題とするものどなっている。 きょうの表紙絵に掲げられたオシオス・ルカス修道院聖堂のモザイク(11世紀)もその例である。キリストは死んで陰府に降るがそのキリストが復活することによって、陰府で眠っていた人類が天へと引き上げられる。その人類の代表としてアダムとエバが描かれている。イコンの場合、アダムとエバのほかに、各時代の信仰者の姿として、国々を代表するような人々が描かれる慣例もあり、このモザイクでも(向かって)左に二人の高貴な人物が描かれている。キリストは勝利者として、そしてアダムの右手をしっかりと握って進み出ようとしている。もちろんイエスの頭の光輪には十字架があしらわれており、右手で持つ杖も十字架の一つの型があしらわれている。イエス自身の十字架での死から復活への転回が表現れている。 イエスの足もとには漆黒の空間が陰府を示しているが、その中でこの死の国の扉らしきものが外され、周囲には錠前や鍵、閂(かんぬき)などが散らばっている。これらすべては、死の支配、死の束縛がすべて解かれたことを示している。これらも陰府降下の図の定型要素であり、人間の死が乗り越えられたことを表現している。キリストとアダムとエバ、信仰者の代表2人を包む空間の金色が鮮やかで、黒い空間をはるかに凌駕している。 このような陰府降下の図の土台となっているのは、新約聖書でイエスの復活について語られる次のような箇所である。使徒言行録2章24節「しかし、神はこのイエスを死の苦しみから解放して、復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということは、ありえなかったからです」、一コリント書15章20-22節「しかし、実際、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初穂となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまり、アダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによってすべての人が生かされることになるのです」、ヘブライ書2章14-15節「ところで、子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様に、これらのものを備えられました。それは、死をつかさどる者、つまり悪魔を御自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯、奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした」など、これらの箇所も一緒に味わい、死者の日の祈念の糧としたい。 そのとき、このモザイクの中心に立つイエスの顔と眼差しに注目しよう。それは、あくまでもこのイコンを仰ぎ祈る我々に向かっている。信じる者に永遠のいのちを約束する力強い主の姿である。 |

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』死者の日